Come la prima parte del dossier sul lupo, questo articolo è stato pubblicato originariamente nel settembre 2005, su “Ti presento il cane” cartaceo, e non è stato modificato in alcuna parte.

Il convegno “Impronte nella neve – Lupo, cane, uomo: un percorso comune” si è svolto presso il borgo medievale del Comune di Cervara di Roma. Il convegno faceva parte di un più ampio progetto svolto dall’Associazione Cani Avventura, comprendente la traversata del Parco dei Monti Simbruini (effettuata in sleddog lo scorso febbraio da tre equipaggi, una guida ed un veterinario) e di una mostra fotografica tuttora itinerante. La molla iniziale va ricercata in un incontro di qualche anno fa avuto col Prof. Valerio Sbordoni, biologo popolazionista ed evoluzionista di fama internazionale, avutosi presso l’Università di Tor Vergata di Roma.

Il convegno “Impronte nella neve – Lupo, cane, uomo: un percorso comune” si è svolto presso il borgo medievale del Comune di Cervara di Roma. Il convegno faceva parte di un più ampio progetto svolto dall’Associazione Cani Avventura, comprendente la traversata del Parco dei Monti Simbruini (effettuata in sleddog lo scorso febbraio da tre equipaggi, una guida ed un veterinario) e di una mostra fotografica tuttora itinerante. La molla iniziale va ricercata in un incontro di qualche anno fa avuto col Prof. Valerio Sbordoni, biologo popolazionista ed evoluzionista di fama internazionale, avutosi presso l’Università di Tor Vergata di Roma.

Nell’incontro questa frase in particolare mise in moto tutto il processo che ha portato al convegno: “In ambienti accademici già si parla, come battuta, del lupo che ha addomesticato l’uomo”.

Si parlava della domesticazione del cane, soprattutto della sua origine.

La frase: dirompente.

Da allora alcuni incontri con il Prof. Luigi Boitani (uno dei maggiori esperti mondiali sul lupo), un’intervista con lui e questo “pallino” in testa.

Il convegno ha avuto il patrocinio di Provincia di Roma, della Comunità montana dell’Aniene, del Parco dei Monti Simbruini e dei comuni di Cervara e di Vallepietra (RM) ed è stato preceduto dalla proiezione dell’anteprima del filmato realizzato da Domenico Vasapollo, per la società Natura Avventura, sulla traversata in sleddog dello scorso febbraio.

L’idea era di coinvolgere personaggi del mondo accademico (biologi) e farli interagire con personaggi più prettamente legati al mondo cinofilo-cinotecnico (esperti ENCI e veterinari), il tutto non perdendo di vista lo sleddog e l’escursionismo ambientale di cui si occupa Cani Avventura, spesso cercando l’azione sinergica della società Natura Avventura (turismo, didattica ed educazione ambientale).

La linea, sempre quella: lupo, cane ed uomo. Le reciproche influenze. La cultura nell’uomo e nel cane. La domesticazione. L’etologia. Lo sleddog.

Siamo riusciti ad invitare, e li ringraziamo di nuovo, il Prof. Paolo Ciucci dell’Università La Sapienza di Roma (nella foto a destra), biologo popolazionista, riconosciuto ricercatore ed esperto sul lupo; la Dott.ssa Eugenia Natoli, biologa ed etologa, che lavora presso l’Ospedale veterinario di Roma; la sig.ra Maria Grazia Miglietta, esperto ENCI, abilitata alle razze da traino; il Dott. Massimo Floris, veterinario che tra le altre cose si occupa di medicina sportiva del cane, cinofilo; il Dott. Roberto Travaglini (nella prima foto in alto) ed il Sig. Domenico Vasapollo, esperti di didattica ed educazione ambientale, guide ambientali ed escursioniste.

Domenico, peraltro, aveva gestito la guida e la logistica della traversata in sleddog. Il sottoscritto ha curato un piccolissimo cammeo, per la verità un po’ farraginoso (la stanchezza si è fatta sentire!), a mo’ di raccordo tra l’intervento dei biologi ed i successivi.

Un gruppo eterogeneo, sicuramente stimolante, e c’è parso stimolo apprezzato dagli stessi relatori; certamente una scommessa.

COSA SI E’ OTTENUTO

COSA SI E’ OTTENUTO

La scommessa era riuscire ad amalgamare figure così distinte e riuscire a seguire il filo conduttore principale. Il tutto in un tempo forse troppo limitato.

Ciò che si è ottenuto è stato leggermente diverso.

Sicuramente invitante, anche potenzialmente, come si è visto nel dibattito finale dove i relatori hanno interagito spesso tra loro: dibattito purtroppo castrato dal tempo, tanto che uno dei relatori ci ha invitato a riproporre qualcosa di simile, ma in una due giorni.

Si è partiti dal selvatico per passare poi ai comportamenti dei cani, all’ “idea” dello sleddog, alle razze da traino ed alla fisiologia del lavoro.

Si è parlato di come lupo e cane possano essere uno stimolo per un lavoro di didattica ambientale.

Prima di effettuare un breve “viaggio ” tra gli interventi vorrei sottolineare alcuni punti comuni emersi.

Il più importante è che il cane non è il lupo, pur se da esso discende.

Il cane ha il suo significato solo in una situazione antropica; ovvero è un animale domestico che deve vivere, anche per il suo benessere, a contatto con l’uomo. Rispettare la biologia del cane è rispettare anche il lavoro per il quale è stato selezionato e, aggiungo io, in definitiva – traslandolo sul nostro piano culturale ed eventualmente adeguandolo – è rispettare veramente l’animale e la sua natura.

Tutte le razze hanno uguale distanza genetica dal progenitore comune.

Il cane presenta una neotenia comportamentale (in soldoni, un comportamento perennemente da individuo giovane e subalterno), rispetto al selvatico: questo è frutto della domesticazione.

Oggi, anacronisticamente, abbiamo più conoscenze dell’etologia del lupo che di quella del cane domestico.

Nella selezione del cane di razza non va dimenticato l’aspetto per cui quella razza si è formata e, parlando del lavoro, qualsiasi allenamento non si può improvvisare ma va attentamente programmato e valutato, avendo cura di mantenere sempre l’aspetto giocoso per il cane.

UN EXCURSUS DEGLI INTERVENTI

Analizzare gli interventi di una giornata di lavori in uno spazio limitato è impresa impossibile. Sarò quindi schematico – forse anche impreciso, me ne scuso – cercando di sottolineare gli aspetti salienti dei discorsi.

DAL LUPO AL CANE

DAL LUPO AL CANE

II cane discende dal lupo; la domesticazione, seppur con modi e tempi ancora in discussione, va fatta risalire al preneolitico, almeno 14-15000 anni fa.

I cani nordici non sono geneticamente più vicini al predecessore selvatico delle altre razze: questo è solo un mito, spesso iconografico, da smentire.

Si è parlato della biologia del lupo, delle difficoltà gestionali, della socialità e la territorialità, importanti anche per un controllo demografico ed, in parte, per l’equilibrio con le specie preda.

Nel lupo la sola coppia dominante si riproduce e le unità territoriali (branchi) non sono sovrapponibili.

Questo modello non lo ritroviamo nei cani vaganti, dove i gruppi, di poche unità, sono formati da coppie monogame, laddove al maggior numero di cuccioli corrisponde però una mortalità elevatissima, mancando l’effetto “protettivo” del branco.

Si è discusso della non indipendenza riproduttiva degli inselvatichiti (intesi come cani che non hanno più rapporti con l’uomo e si muovono in ambienti selvatici), che dipendono come reclutamento soprattutto dai randagi, avendo una mortalità elevatissima durante il primo anno ed essendo poco abili nella predazione (dipendono molto dalle discariche).

E poi il discorso sul randagismo canino, dove si passa dalla distinzione tra cani padronali vaganti, randagi e cosiddetti “inselvatichiti”. Dove la responsabilità umana è notevole, forse esclusiva.

E, tornando al selvatico, i problemi; in primis quello dell’ibridazione col lupo e dei danni alla zootecnia – provocati dai cani vaganti – che questa situazione crea. Studi passati mostrano un andamento crescente di “vaganti” scendendo verso l’Italia meridionale, peraltro inverso al numero totale di cani. Questo è legato anche a problemi culturali.

Cane e lupo vanno considerate unità faunistiche differenti e separate; il cane ha senso (e responsabilità) solo nell’uomo. L’andamento del lupo, drammatico in Italia negli anni ’70, ha visto e vede un progressivo recupero numerico (dai 100 soggetti di allora ai 600 di oggi), ecologico (dall’approvvigionarsi nelle discariche alla predazione delle specie reintrodotte) ed un recupero dell’areale.

Il merito è stato della ricerca e della tutela legale, ma soprattutto della grossa capacità di recupero della specie (incremento rapido e dispersione sul territorio; ne è esempio il lupo “Ligabue”, che è stato monitorato e si è visto spostarsi dall’Appennino Parmense fin in Francia).

I problemi del lupo purtroppo vedono ancora in testa il bracconaggio ed una ricerca non sufficientemente incentivata.

Però si sta già facendo molto: dalla rilevazione delle tracce all’analisi della dieta attraverso la raccolta delle feci, dagli ululati indotti per riconoscere i branchi agli snow tracking (ricordano un po’ le nostre uscite in slitta?), dall’inseguimento delle tracce ai radio-collari e ai sistemi satellitari.

IL CANE E IL LUPO

IL CANE E IL LUPO

La mimica, il linguaggio degli individui nel branco di lupi si possono ritrovare pari pari nel cane.

Però il cane, essendo passato attraverso il processo di domesticazione, ha sviluppato delle capacità che il lupo non ha.

Il lupo deve raffrontarsi ad un ambiente selvatico e quindi avere un equilibrio generale nelle sue caratteristiche, non un’esaltazione di alcune di esse; nel cane, invece, secondo le tipologie di lavoro, alcune qualità specifiche vengono affinate ed esaltate.

La proiezione di filmati di cani vaganti ha dato lo spunto per parlare della definizione del comportamento sociale nella specie con analisi dei comportamenti intra-specifici, quali aggressività, attacco, atteggiamenti di spostamento per abbassare situazioni di ansia moderata (per esempio il leccarsi), atteggiamenti di sottomissione.

Si è osservato il rapporto tra rango e frequenza di urinazione (generalmente i dominanti marcano maggiormente, e soprattutto sull’urina degli altri conspecifici).

L’aggressività si mostra solo saltuariamente in un gruppo ben definito, mentre la sottomissione è espressa regolarmente.

Come ho già detto, oggi conosciamo molto meglio il lupo che non il cane. Conosciamo addirittura meglio il gatto, che nelle nostre città ha acquisito un “moderno” comportamento sociale.

Il cane, normalmente, vive come unico rappresentante della propria specie nel branco misto con l’uomo: quindi difficilmente è studiabile nei suo rapporti sociali e pochi sono gli studi in proposito.

Nei cani padronali delle città di fatto è difficile l’espressione di comportamenti sociali intraspecie. Gli stessi cani che frequentano tutti i giorni il medesimo parco, in realtà non sviluppano una catena gerarchica, ma rapporti che ridefiniscono di volta in volta essendo gli incontri sporadici e frequentemente influenzati (spesso negativamente!) dall’atteggiamento dei proprietari.

IL LAVORO NEL CANE E I CANI DA SLITTA

IL LAVORO NEL CANE E I CANI DA SLITTA

Avere la possibilità di trattare una muta di sleddog, e quindi di poter vedere un buon numero di cani vivere insieme come nucleo stabile, può consentire osservazioni fortunate.

Lo sleddog nasce in popoli primitivi ed in condizioni estreme che rappresentano molto bene questa forma di simbiosi con influenze reciproche; perché, se è vero che l’uomo ha domesticato e selezionato il cane, è pur vero che il cane con il suo lavoro ha pesantemente condizionato l’ecologia e la cultura umana.

I popoli artici, coi loro cani, hanno costruito un castello sodale ed economico di sopravvivenza influenzato fortemente anche dal cane. Guardando a questo rapporto, ora traslato nella nostra cultura con rapporti che spesso si limitano a un singolo cane, frequentemente assistiamo a distorsioni quali l’antropomorfizzazione dell’animale, che diviene un “bambino mancato”, con seri problemi nei rapporti tra le due specie.

Il cane vive bene nel suo ruolo di cane all’interno di un ambiente antropico e rispettare la sua biologia è anche rispettare e rivalutare il lavoro per il quale si è “formato”.

Da qui I’ accenno ai cani dello sleddog.

Si è parlato degli Alaskan Husky, “razza” non definita cinotecnicamente; la “formula uno” dello sleddog, cani selezionati in origine dai musher Nord americani in funzione della prestazione, con incroci liberi ed inevitabile elevato polimorfismo.

E poi le razze riconosciute dagli organismi cinotecnici: quelle nordiche da traino, in cui dobbiamo ricordare sempre il concetto di bellezza funzionale; ovvero, come ogni aspetto morfologico debba essere visto in funzione del lavoro originale.

“Bello” significa “funzionale” ed ogni razza ha il suo scopo.

Quanto espresso nello Standard del Malamute (“il grado di penalizzazione dovrebbe dipendere da quanto un particolare difetto condiziona la capacità del cane di lavorare”) dovrebbe forse essere riportato anche in tutti gli altri Standard.

E’ seguita una descrizione dei Siberian Husky, dei Groenlandesi, degli Alaskan Malamute, dei Samoiedo, tutti eccezionali cani da lavoro.

Con l’esposizione delle loro andature si è ricordato che in un cane da slitta è molto importante la struttura dorsale, soprattutto reni e groppa che in ultima analisi sono quelli che trasmettono la spinta del posteriore.

Tutti questi animali trovano origine nell’allevamento ed utilizzo presso popoli primitivi artici, di cui alcuni ereditano anche il nome.

Si è ricordato che Samoiedo e Siberian sono adatti a carichi leggeri, mentre Groenlandesi e Malamute sono costruiti per trasporti pesanti, per tornare ancora al concetto che la morfologia – e quindi la bellezza – deve essere funzione del lavoro.

IL LAVORO E L’ALLENAMENTO

IL LAVORO E L’ALLENAMENTO

Il lavoro è stato analizzato anche nel suo aspetto fisiologico, con l’uomo che nel tempo ha selezionato varie razze canine adatte a lavori specifici (tra cui lo sleddog) e che nell’allevamento del cane sportivo deve tenere ben presenti i punti di una buona salute e forma fisica, il potenziamento del patrimonio genetico, la corretta alimentazione, l’allenamento razionale ed il contesto ambientale in cui il cane lavora.

In merito all’allenamento è da ricordare che un eccesso stressa il cane sia fisicamente sia psicologicamente (il lavoro deve anche essere visto come gioco).

Durante la stagione agonistica di sleddog bastano due sedute di allenamento al mese per mantenere un adeguato livello di forma; importantissimo è il riscaldamento che favorisce un aumento dell’attività enzimatica e del flusso sanguigno, diminuendo i tempi di contrazione muscolare.

E’ altrettanto importante, dopo un allenamento, praticare degli esercizi di defaticamento che favoriscano l’eliminazione dell’acido lattico ed impediscano l’accumulo di sangue.

Importante è non eccedere nelle sedute per non stressare il cane, così come importantissimo è monitorare il recupero e l’affaticamento attraverso il controllo della frequenza cardiaca; a riposo, dopo attività e tempi di recupero.

Una frequenza cardiaca elevata è segno di stress.

Non bisogna sottovalutare l’aspetto psicologico; è importante non sottoporre l’animale ad allenamenti stressanti.

I profitti di un buon allenamento scompaiono dopo 4, 8 settimane e quindi è bene mantenere il cane in attività anche nei periodi di post allenamento; sconsigliata la ferma prolungata.

Ed è ancora sottolineata l’importanza di una corretta morfologia in funzione del lavoro svolto.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Parlare di lupo, cane ed ambiente, porta a valutare anche aspetti di corretta educazione ambientale.

Ancor più guardando al lupo, animale molto importante alle nostre latitudini, anche sotto l’aspetto culturale.

L’educazione ambientale può trovare la sua genesi dagli anni ’70, dove nasce una nuova idea di scuola e dove si verificano situazioni drammatiche (Seveso, Bhopal, Chernobyl) che stimolano una maggiore ricerca ambientale.

L’educazione ambientale non è una materia, una disciplina scientifica, bensì un percorso, un insieme di progetti che hanno come fine quello di portare a cambiamenti nello stile di vita quotidiano, nel modo di rapportarsi con l’ambiente. Spesso l’educazione ambientale è fraintesa e vista solo come la visita al parco, la semplice escursione negli ambienti naturali.

Spesso si confonde quella che è la didattica con l’educazione ambientale.

Di fatto uno degli obiettivi è quello di formare ed educare: creare un percorso che spesso parte da un evento.

Importantissima e delicatissima è la fase del coinvolgimento dei ragazzi. E qui un buon esempio può essere, nei contesti e tematiche adeguate, lo stimolo e l’interesse suscitato dal lupo e dal cane.

Il lupo è un paradigma eccezionale di quello che è il rapporto uomo-natura. E’ presente nella nostra cultura, nel nostro immaginario. E’ anche uno degli esempi della tutela dell’ambiente, della ricostruzione degli equilibri ambientali.

Ma se il lupo può rappresentare l’ambiente naturale, il cane è il ponte tra la società umana e gli aspetti della natura.

E’ vicino sia al lupo che a noi.

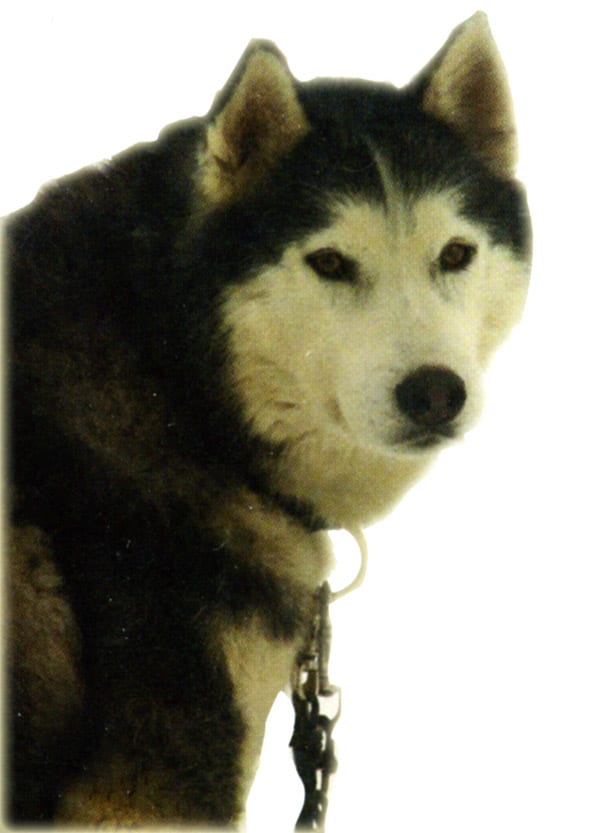

Le foto di cani da slitta sono di Maurizio Guiducci: quelle di lupi sono di Claudia Melis.

E’ di Claudia Melis anche la foto qui sopra, che ritrae il suo cane Atoq. Chi, tra i lettori, ne indovina la razza?

Sono d’accordo, il cane nella foto é decisamente un husky rosso che viene dal canile di Firenze,e si chiama ATOQ, mentre il lundehund si chiama AIKO ed é questo 🙂

http://desmond.imageshack.us/Himg135/scaled.php?server=135&filename=p1010012ka8.jpg&res=landing

Spero si comprenda lo spirito giochereccio nella mia pedanteria, ma il link che ho postato mostra un Husky identico a quello ritratto nella foto dell’indovinello. C’è anche una foto con Claudia e i due cani insieme e ovviamente si nota la differenza. Il lundehund oltre ad una dimensione ha una testa e una attaccatura nonchè forma delle orecchie differenti dall’Husky. Io possiedo un Laika e una allevatrice francese di lundehund ha la sorella del mio cane. Ci siamo incontrati e mi manda spesso foto. Quello che corre nella neve non è un lundehund ma un Husky. Tra l’altro credo di aver capito che il lundehund di Claudia si chiami Aki o qualcosa del genere.

Ciao

Non dubito che Atoq sia un Lundehund, dubito che quello ritratto sia Atoq

se stiamo parlando di questo cane? http://lundehund.nl/

…ma ovviamente posso sbagliarmi.

Scusa se insisto Valeria, non volermene, penso che tu mi comprenda visto che probabilmente anche a te quando ronza qualcosa in testa devi arrivarne ad una. Ho trovato queste foto di Claudia Melis accompagnata da due cani, un Lundehund e un Husky che somiglia proprio a quello ritratto nella foto sopra:

http://www.bio.ntnu.no/users/melis/Photos_CM.htm

Se ho ragione vinco qualcosa?

Franco, Claudia ha sempre sostenuto che Atoq sia un lundehund… visto che l’hai trovata (sta su FB, comunque) chiedi info direttamente a lei! E’ molto più informata di me sulla sua razza, io mi limito a riferire quello che mi ha sempre detto lei 🙂

Claudia ha due cani:

*) un husky rescue dal canile di Firenze(?)

*) un lundehund

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3739154203910&set=a.3739146723723.2171741.1427799899&type=3&theater

Mi spiace Valeria ma mi sa che avete sbagliato a postare la foto, non mi sembra affatto un Lundehund, che è molto più piccolo del cane in foto, ha sei dita e la testa molto differente.

Ti assicuro che Atoq è sempre stato – ed è ancora – un Lundehund!

Franco, la foto me l’ha mandata la proprietaria…e comunque Atoq “è” piccolo: la foto inganna, perché sembra grosso come un husky, ma in realtà è ben più piccino. Le dita credo che le abbia tutte, e la testa…in effetti quella ce l’ha un po’ più “huskosa” di quanto non dovrebbe essere: ma di lundehund in Norvegia, dove vive Claudia, ce ne sono di diversi tipi e misure. Infatti adesso ha preso anche una femmina che è molto più aderente al tipo che si vede normalmente (vabbe’…che si vede normalmente “in foto”, perché non è che qui da noi i lundehund abbondino…) 🙂

mmm… un Groenlandese forse il cane dell’ultima foto?

Acqua… 🙂

Siberian husky?

Nuuuuu….

Oh, insomma!! Un Laika?

Dai, te lo dico, perché è davvero difficile: è un lundehund norvegese. Una razza carinissima e tutta da scoprire (credo che in Italia non ce ne sia neanche uno, visto che Claudia è fiorentina, ma vive in Norvegia).

Si ma allora era una domanda trabocchetto! 🙂 pero’ adesso che mi e’ nata la curiosità mi puoi dire dove posso trovare qualche info sulla razza? Grazie!